Cuenta la leyenda que el poderoso y temido señor don Francisco de Urdiñola, era “de estos contornos el dueño” y como tal, furibundo y peligroso señor feudal, difundía un imparcial y helado pavor entre sus coterráneos y gentiles.

La plebe lo contemplaba, de lejos receloso... se decía. A su paso macizo, como de desafío, un silencio henchido de temores ocultos e inconfesables aprehensiones achicaba la víscera vital.

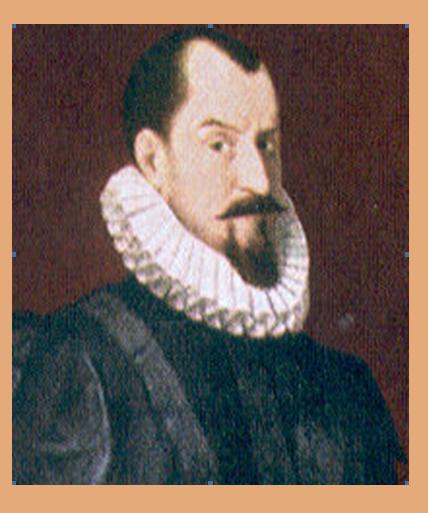

Acaparador, se decía de propiedades pero también de poderes y fama... y un corazón muy negro. Era delgado y alto de su físico; cara larga, cetrina y tornasolada; trigueño; eran sus ojos hundidos en sus órbitas, su nariz era larga y descomunal como lo eran también sus remordimientos y sus culpas.

Traía colgada siempre al cinto una malhadada bocina de cuerno pulido, abrillantada por el uso, con la que ponía estremecedores espantos a sus sirvientes, pues cuando le daba por soplarla, los criados debían presentarse ante el temible soplador, más rápido que la luz y el viento.

De su hombro y de la nómina de su hacienda de Patos, Urdiñola traía colgado un mayordomo tal, éste, que no era aunque de productor popular y en serie, sino el espejo de su amo:

“Don Baltazar era un hombre bajo y servil como un perro delante de su amo, siempre santurrón y mosquimuerto, y detrás como el demonio…”, describe Viesca en su romance.

Del marqués en cuanto a sus exquisiteces personales, se ha de decir que era celoso y que el bellaco de su mayordomo, con insinuaciones vestidas de lealtad, alimentaba en su señor esta pasión.

Un día, dice la narración que con motivo de una imprevista visita a Bonanza en propiedades del marqués, éste se vio obligado a hacer un corto viaje, pero que antes de emprenderlo llamó a don Baltazar y llevándolo lejos del casal, hasta donde nadie podría oírlos, estuvo largamente tramando lo que por los resultados no debieron ser sino crueles iniquidades. Larga al parecer fue esta entrevista; tan larga, que habiendo salido al pardear del día, volvieron a la hacienda bien entrada la noche.

El sobrino incómodo

Pero cabe volver atrás para decir que esto de los celos, las insidias del mayordomo, y lo que el marqués y éste tramaron e hicieron, parte del hecho de que aquél se había casado con una joven dama de la Península Ibérica , que no lo amaba, pero a la que sus padres por razones económicas, de nobleza y de alcurnia, entregaron en matrimonio… Y Ángela - que era su nombre - amaba, sí, al sobrino del marqués, a don Félix.

Urdiñola, ya con su flamante esposa, vuelve a la Nueva España y pasando algunos años, un día este dichoso sobrino, históricamente inexistente, se presenta en calidad de huésped y familiar, a la señorial casa de su tío y como tenía que suceder, esto lo intuyó don Francisco el que si era feo, no por ello era tonto, vuelve a tomar su llama el antiguo y no muerto rescoldo del amor de aquéllos, por lo que el marqués sufre sus celos.

Un crimen bien planeado

Así, ausente de su hogar, en una mesa en donde arden sólo dos lámparas, entre botellas y copas, entre el jerez y la champaña, el marqués y dos amigos juegan trecillo y baraja.

Luego, en lo mejor de la alegre partida, Urdiñola finge una dolencia y se retira: “Un momento” - ha dicho - “voy afuera y vuelvo a seguir la jácara”. Sale de la estancia y va al corral en donde ya lo espera el mayordomo prevenido con dos cabalgaduras, y a cada dos leguas, también prevenidas como éste le informa, remudas para el rápido viaje proyectado de Bonanza, Zacatecas, a la hacienda de Patos.

Efectivamente, tal como lo sospechaba el marqués, al llegar descubre su ignominia. Mal deja las bridas del sudoroso corcel en las manos de don Baltazar que, irrumpiendo intempestivamente en las estancias de la casa, con la joyosa de marras en la diestra, toda ella de “misericordia”, se da por suscrito en el feroz voluntariado de lavatorio de honra, por lo que sin más averiguación pues que el hecho bien le consta a sus ojos y a su ánima, procede a dar un destino común y definitivo a todos; del que, a Dios gracias, se salva su pequeña hija por encontrarse ausente: “y aún a su hija mataría si en la casa se encontrara”, escribió el autor del romance.

Se trataba pues, y esto acaba de inferirse a aquella larga “entrevista” entre el marqués y el mayordomo, de una rápida acción de “borrón y cuenta nueva”.

Parte de aquel “paquete” de repentinas muertes, fueron: don Félix, que por su lugar y posición como sujeto activo en la relación de la deshonra de aquél, casi sin darse cuenta, recibió por la espalda la primera y abundante tunda de puñaladas. Luego, y esto era normal, sin tener espacio nunca más para explicación o aclaración alguna, la “paloma sencilla” e infiel “torcaz” de doña Ángela, recibe la ración de cuchilladas que proporcionalmente le correspondía.

A su paso, otros también fueron muertos por el enardecido marqués: dos criados que dormían a esa hora, pacíficamente en sus habitaciones, ajenos a toda violencia; un pequeño mozo, el que sin saberlo o prevenirlo llevaba a los que para el momento eran ya muertos, un pequeño refrigerio; una amojamada mucama que se había quedado en su bordado; el velador que en esa noche no velaba sino sus malicias por cuya causa quedóse la mitad de éstas, partió el cuello en esa misma medida.

Limpia pues, honra y cuchilla, el mayordomo procedió a cobrar a su tan higiénico señor, unos dinerillos, por allí, que habrían de permitirle vivir en Veracruz, en solaz y sin más preocupaciones; lo que hace, no sin tomar antes la precaución de arrimarle a su amo, por la espalda y rasgándole lentamente el sedoso jubón como un llamado y una ostentación de decisiones malas, el propio puñal, el que por lo demás no tenía que decir en lo más mínimo de la efectividad que aquel que había servido de aguamanil de honras y que en ese descuidado momento, descansaba en su vaina, al cinto del marqués.

Era buscado por la Inquisición

Pasan algunos años. El mayordomo, con su dinero cobrado, ha desaparecido. El marqués sigue fingiendo, mientras tanto, su inconsolable tristeza. No obstante, la Audiencia de Guadalajara indaga, hace agencias, investiga aquí, allá y acullá, aunque todo sin resultados.

Faltan pruebas para enjuiciar al presunto culpable. Desesperada, decide que personalmente un oidor vaya a inquirir sobre el caso y ver si puede comprobar la culpa. Así un día, uno de ellos, cuyo nombre se ignoraba pero que no importa al caso, llega a la hacienda de Patos.

Una noche, lóbrega y sin luna, el oidor arma su plan: Mete bajo la mesa de larga carpeta verde, a su escribano, el que con la pluma y el papel debidos y en la mano, ha de estar listo para transcribir la plática que supuestamente confidencial proyecta el oidor arreglar con el marqués.

Así, presentes y ante la susodicha mesa el oidor y Urdiñola -y el escribano escondido - dícele el primero que él cuente, así, sin más testigos, como es que fue aquel suceso de sangre; a lo que Urdiñola, cazurro y simulado, le habla sobre su atormentada necesidad que tiene de dar alivio a su conciencia, por lo que lo sucedido en su clara verdad le ha de contar.

Pero mientras tanto, el escribano, que más atento estaba a la confesión del marqués que al cuidado de su existencia, en uno de sus desprevenidos y aunque callados movimientos, que para su desgracia entre las rodillas y piernas del presunto confesante, el que al sentirse la garganta, aprieta tanto como lo hacía con el corcel de guerra cuando ocupadas las dos manos con la rodela y espalda, peleaba contra los gentiles.

Por lo que de esa manera, sin más escape va multicitado y triste, desmoronando su anónima y obscura vida... lentamente y sin ningún quejido, y sólo un leve espasmo. Por las narices del oidor no le ha pasado la tragedia todavía caliente que se acaba de escenificar bajo la mesa y pide al escribano que salga de la mesa.

Más al levantar la carpeta sólo un cadáver halló y estupefacto de espanto y cólera, tiembla en tanto que Urdiñola, con el puñal en la diestra, ordena al oidor bajo juramento ponerse un freno en la lengua y decir que el escribano ha expirado víctima de apoplejía: “Sí, lo juro” con voz trémula dijo el oidor y apartándose del lugar.

A poco de esto, Urdiñola desaparece sin que se supiera su paradero, auque algunos llegaron a asegurar que había terminado sus días como ermitaño; otros más, que se retiró a una propiedad en Castaños, Coahuila, y que hasta ahí lo siguieron los oidores, los que, sin juicio alguno, lo ahorcaron en un árbol que según la tradición todavía existe en esa población.

Versión editada, sustraída del cuento escrito por Federico Leonardo en el libro Leyendas de Saltillo.